業務フロー図をマスターしよう!システム設計と業務改善の第一歩

こんにちは!開発チームの下田です。

今回は、システム設計や業務改善の現場で非常に重要な「業務フロー図」について解説します。業務フロー図とは何か、なぜ必要なのか、そしてどういう手順で作るのか説明していきます。ひし形や円柱、矢印など図形を書くイメージがあると思いますが、この記事では図形の意味は説明しません。チームによって流派があるので、周りの人に確認してみてください。

業務フロー図とは

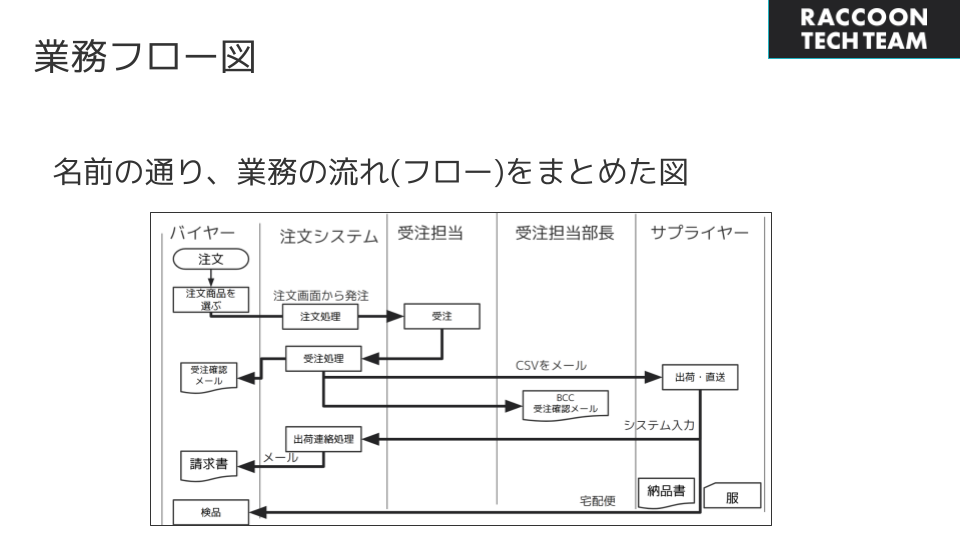

業務フロー図とは、その名の通り「業務の流れ(フロー)をまとめた図」のことです。一見複雑に見える業務も、図にすることで直感的に理解できるようになります。

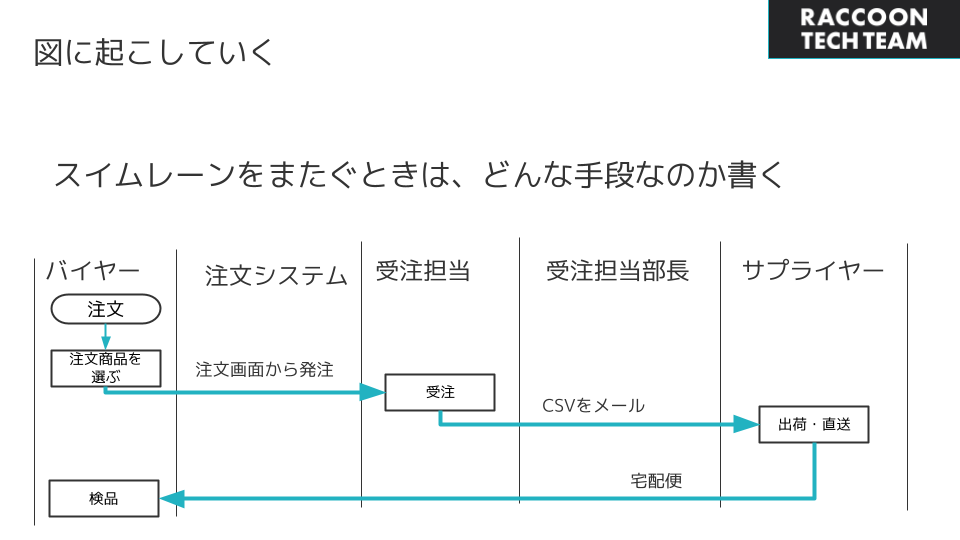

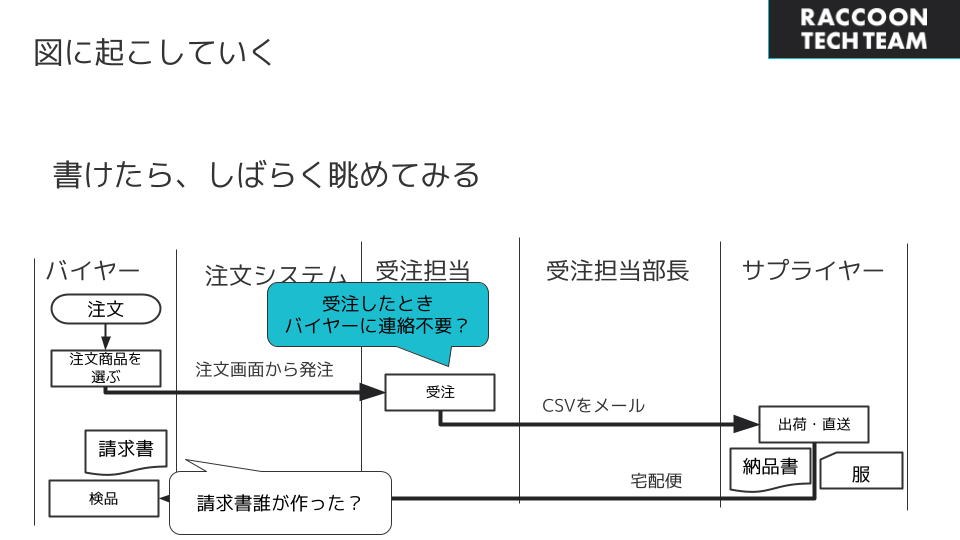

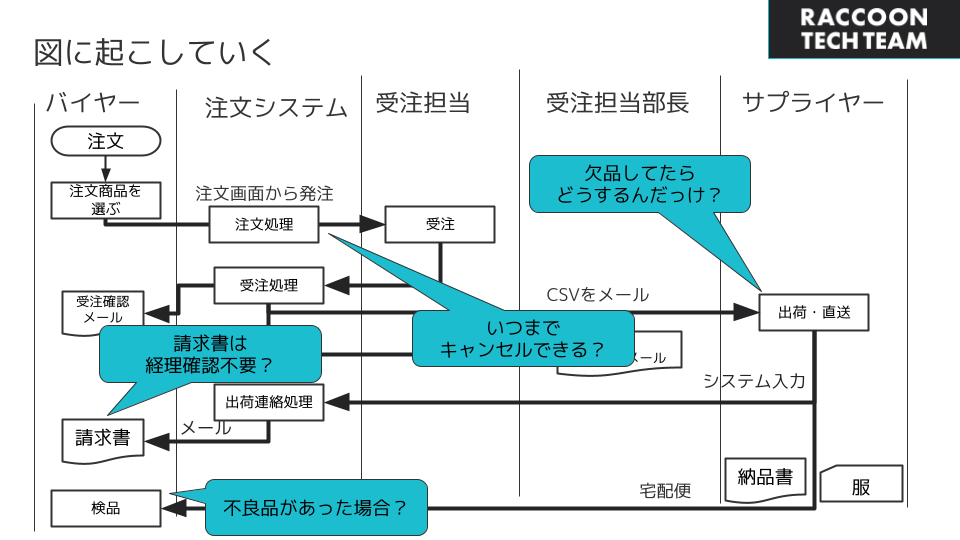

こちらが業務フロー図の一例です。

「バイヤー」「注文システム」「受注担当」「受注担当部長」「サプライヤー」といった登場人物(役割)ごとに、業務の流れが時系列で整理されています。誰が何をしているのか、情報がどのように連携されていくのかが一目でわかります。

業務フロー図に盛り込むべき4つの要素

質の高い業務フロー図を作成するためには、以下の4つの要素を必ず記載しましょう。

- 何がきっかけで始まり、何をもって完了するのか: 業務の開始点と終了点を明確にします。

- 登場人物は誰か: 業務に関わる人、部署、システムなどをすべて洗い出します。

- 誰がやらなければならないことか: 各タスクの責任の所在をはっきりさせます。

- 伝達する手段は何か: 情報の受け渡し方法(メール、システム入力など)を具体的に記述します。

なぜ業務フロー図を書くのか?

業務フロー図を作る最大の目的は、突き詰めると「業務を理解したい人が、自分自身で深く理解するため」にあります。

複雑な業務の要件定義や仕様理解で行き詰まった時、頭の中だけで悩んでいても、なかなか思考は前進しません。そんな時には、実際に手を動かして業務フロー図を書き始めてみると、上手くいきます。

手を動かして一つ一つの業務を書き出していくことで、断片的だった知識がつながり、業務の全体像を俯瞰的に見られるようになります。すると、これまで見えていなかった課題や、誰が何に責任を持っているのかが明確になるのです。

この「書いて理解を深める」というプロセスが非常に重要なため、たとえ既存の業務フロー図が手元にあったとしても、一度自分の手で新しく書き直してみることをおススメしています。

そうして完成したフロー図は、まず第一にあなた自身の深い理解を助ける思考の整理ツールとなります。そして、その分かりやすく整理された図は、そのままチームメンバーや関係者に業務内容を説明するための最適な資料にもなります。まさに一石二鳥というわけです。

誰が業務フロー図を書くべき?

業務フロー図は、特定の誰かだけが書くものではありません。

- 業務の担当者: 自身の業務を客観的に理解し、改善提案につなげることができます。

- 管理監督者: フローの把握はマネジメントの基本です。

- システムを作る人(デザイナー・エンジニア): ユーザーの業務を正確に理解するために必須のスキルです。

3ステップで完成!業務フロー図の作り方

では、実際に業務フロー図を作成する手順を見ていきましょう。

作成フローは、大きく分けて3つのステップです。

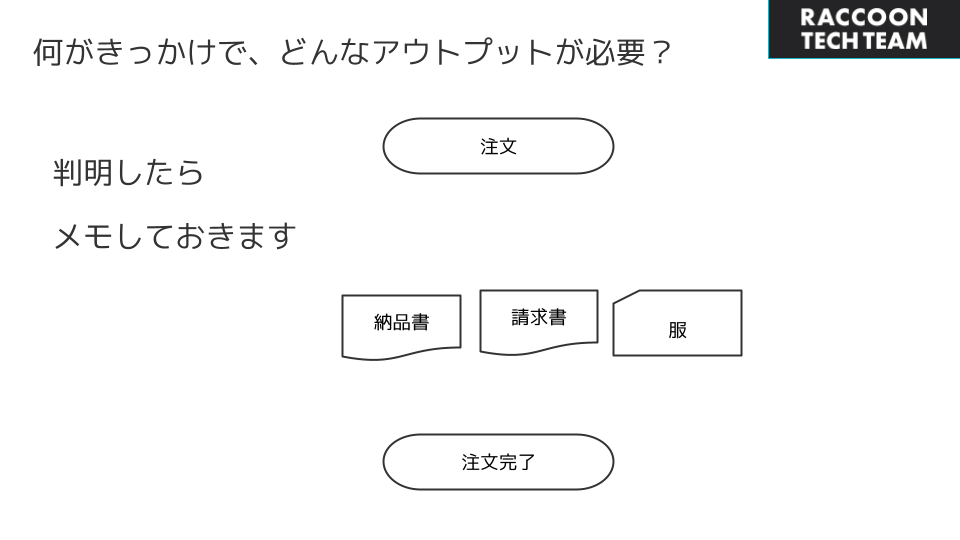

- 何がきっかけで、どんなアウトプットが必要か決める。

- 登場人物を洗い出す。

- 繰り返し図に起こしていく。

Step 1: 業務の「始まり」と「終わり」を決める

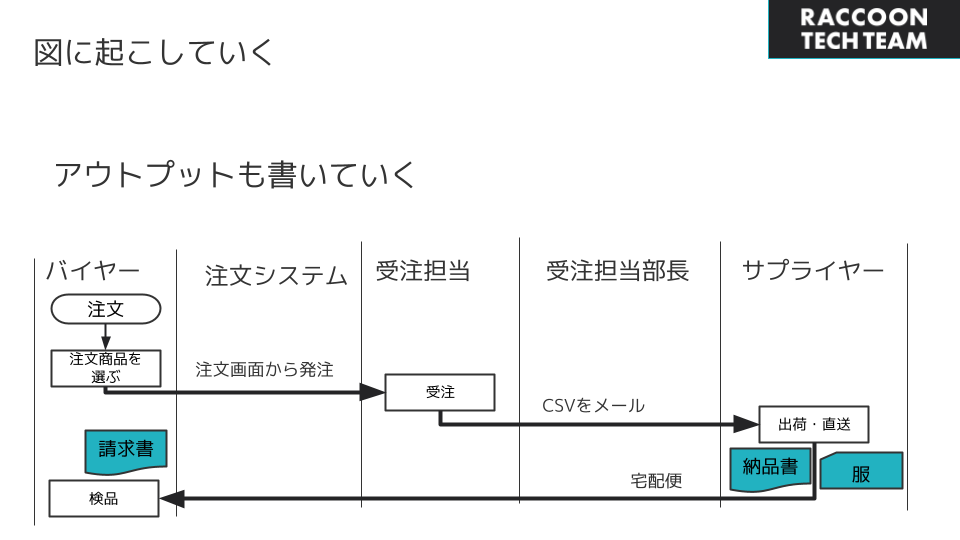

全ての業務には、必ず「きっかけ(始まり)」と「成果物(終わり)」が存在します。例えば、「服の注文」という業務は、「注文」というきっかけから始まり、「服」「納品書」「請求書」といった成果物をもって完了します。

この最初のステップだけでも、「業務の開始点はどこか?」「納品書は本当に必須か?」など、様々な選択肢を検討することになります。

既存の業務を書き起こす場合も、新しい業務を設計する場合も、基本は「調査」です。新しい業務フローを考えるときでも、新しい「きっかけ」「成果物」が生まれることは非常にまれです。関係者へのヒアリングや現状のやり方を調べることで、業務の始点と終点が明確になります。

始まりと終わりが判明したら、書き残しておきましょう。

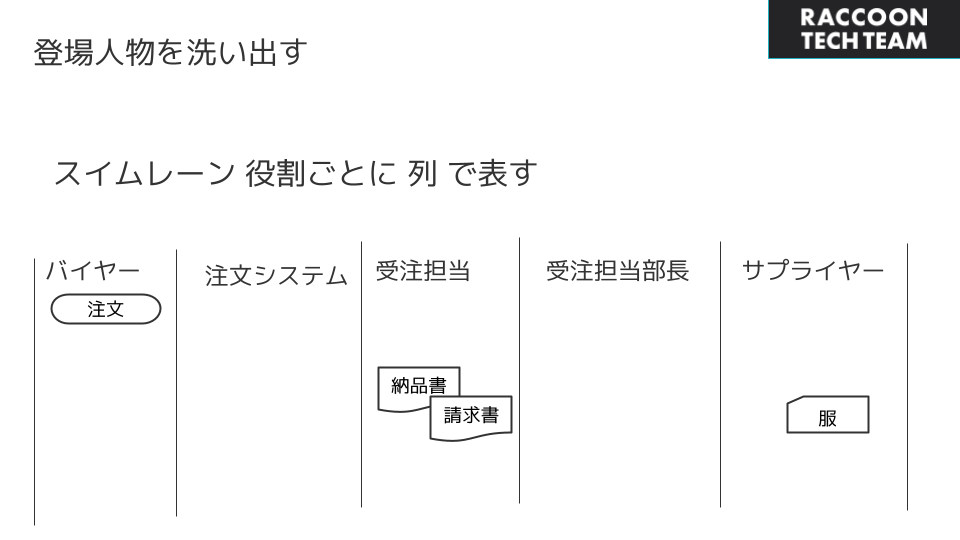

Step 2: 登場人物を洗い出し、「スイムレーン」に整理する

業務の始点と終点が決まったら、次にその業務に責任を担うことがある「登場人物」をすべて洗い出します。ここで言う登場人物とは、個々の担当者や部署だけでなく、「注文システム」のようにシステムに責任を持たせる場合はシステムも記載します。

スイムレーンで責任の所在を明確に

洗い出した登場人物を整理するために使うのが、「スイムレーン図」という手法です。

スイムレーンとは、その名の通り、まるで競泳用のプールのように、登場人物(役割)ごとに縦のレーンで業務の流れを区切って表現する方法です。

この手法を使う最大のメリットは、「誰が、どの業務に責任を持つのか」が一目瞭然になる点です。各業務は必ずいずれかのレーンの中に配置されるため、「このタスクは誰の担当だっけ?」といった曖昧さがなくなり、責任の所在を整理できます。

誰を登場人物として洗い出すか?

では、具体的に誰をスイムレーンに設定すればよいのでしょうか。ポイントは、その業務を「実現できる能力を持っている人(組織、システム)」や「実現できる権限を持っている人」を漏れなくリストアップすることです。

例えば、「服の注文」業務であれば、以下のような登場人物が考えられます。

- バイヤー: 商品を選び、注文する人

- 注文システム: 注文処理を行うシステム

- 受注担当: 注文を受け付け、処理する人

- 受注担当部長: 承認などを行う権限を持つ人

- サプライヤー: 商品を供給し、出荷する取引先

このように、業務の遂行に必要な能力や権限を持つ関係者をすべて洗い出し、それぞれにレーンを割り当てることで、後の工程で業務の流れを整理しやすくなります。

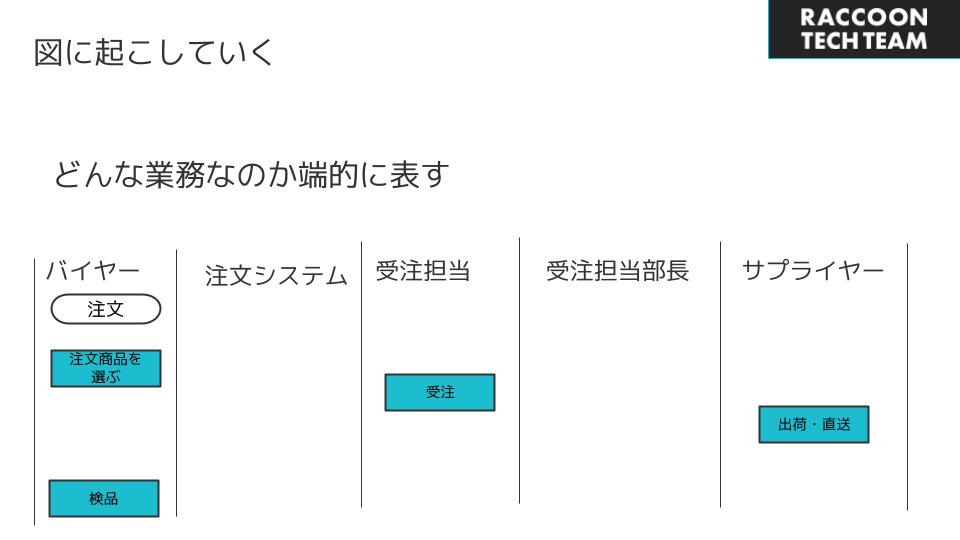

Step 3: 図に落とし込み、思考を深める

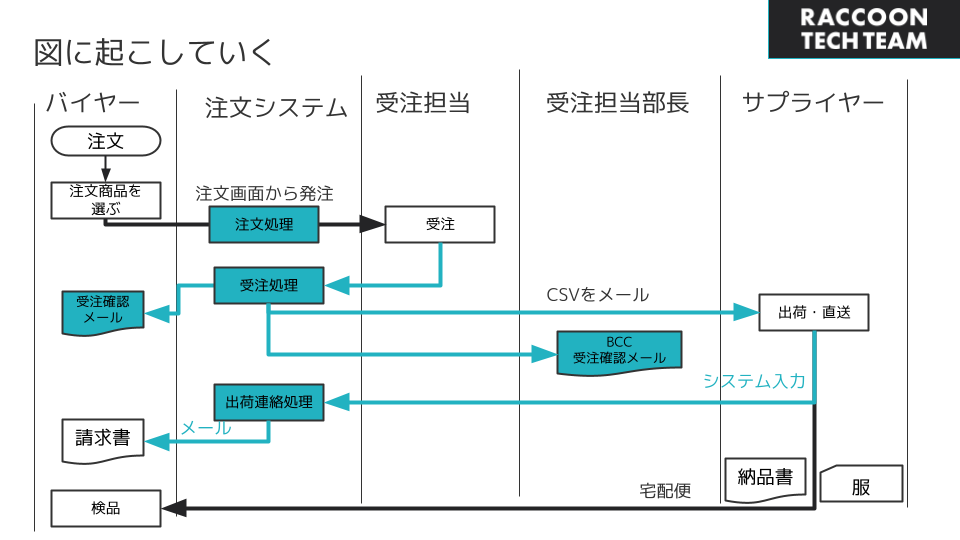

いよいよ図に起こしていきます。業務フロー図には「やること」「伝達方法」「アウトプット」の3つを書いていきます。

まずは、各スイムレーンに、誰がどんな業務(やること)を行うのかを端的に記述します。

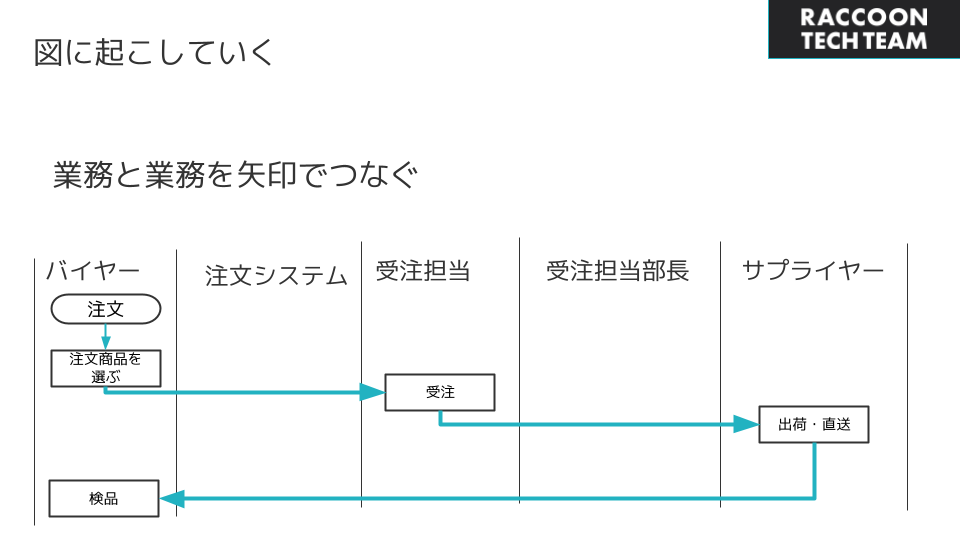

業務と業務を矢印でつなぎ、流れを可視化します。

スイムレーンをまたぐ矢印には、どのような手段で伝達されるのかを書き加えます。

そして、業務によって生み出されるアウトプット(成果物)も忘れずに記載しましょう。

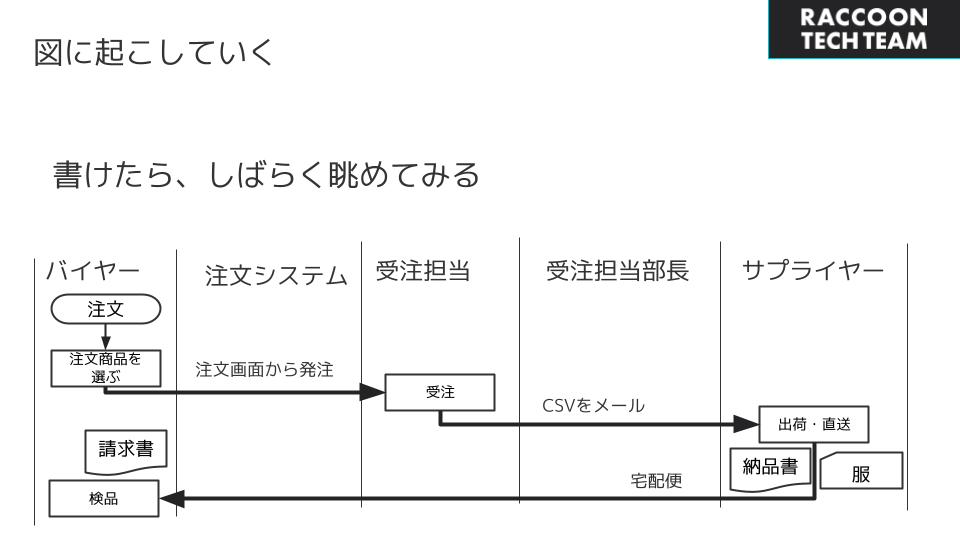

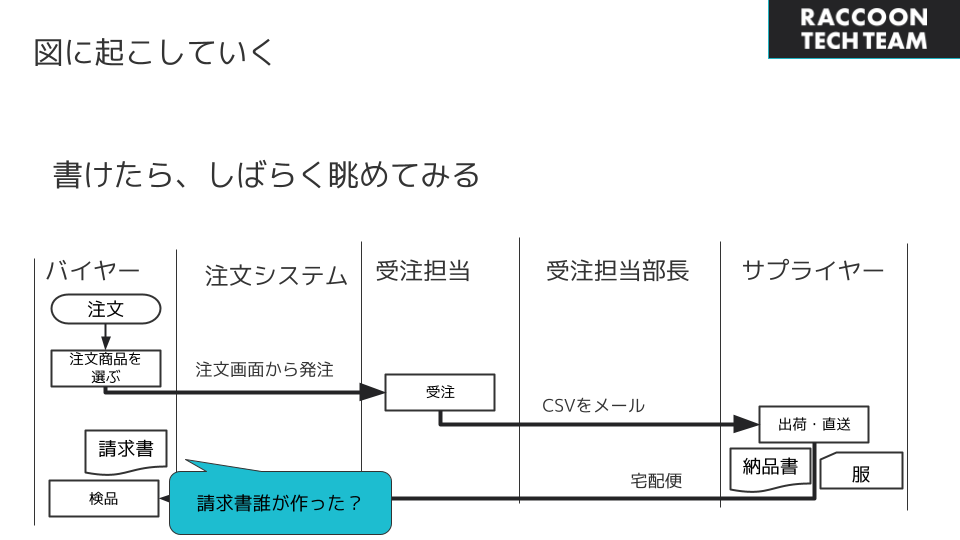

図が書けたら、じっくりと眺めてみてください。

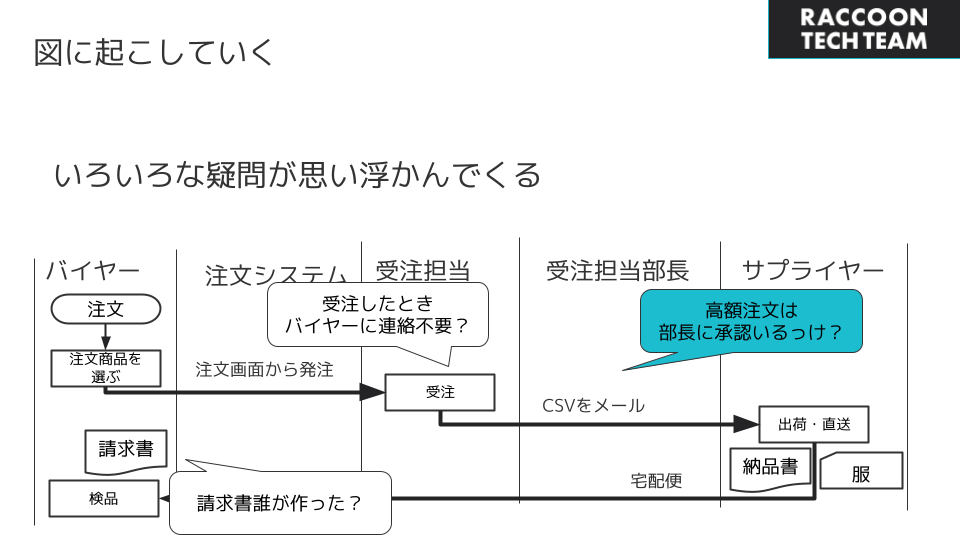

すると、様々な疑問が浮かび上がってくるはずです。

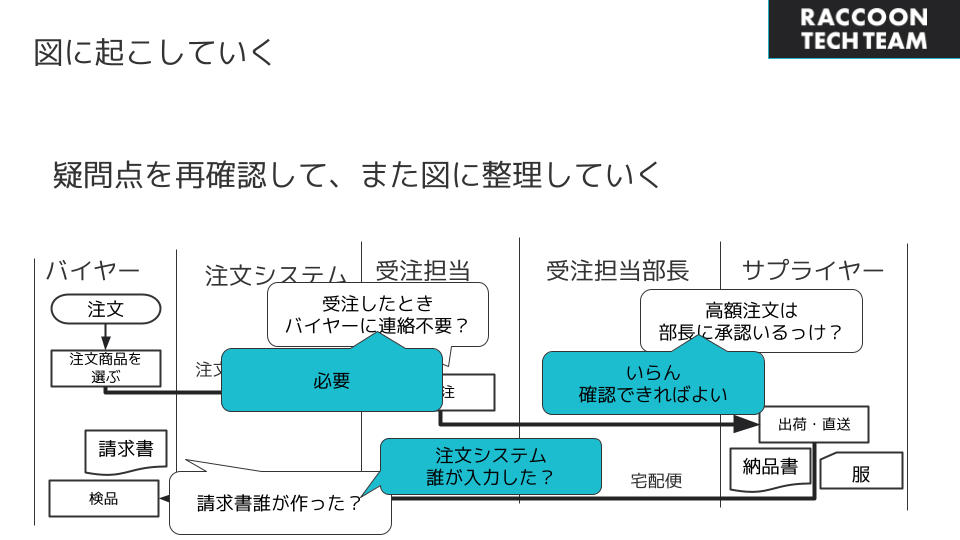

浮かび上がった疑問点を関係者に再確認し、得られた答えを元にまた図を修正していく。この繰り返しが非常に重要です。

疑問点を解消したら、業務フロー図を作り直します。

また作った業務フロー図を眺めてみると、さらなる疑問が湧き出てきます。

「作って・眺めて」を繰り返すことで、図はどんどん洗練され、業務への理解も深まっていきます。

業務フロー図作成におすすめのツール

業務フロー図を書くためのツールは色々ありますが、何度も書き直すことを念頭に置くと、作図するコストが一番少ないものを選ぶべきではないでしょうか。

作図コストはなんだかんだ言っても、手書きが圧倒的に少ないです。紙とペンは、ほとんどの方は20年以上、毎日何時間も共に過ごしてきた相棒です。ホワイトボードも同じような書き味で、大きく書けますし、一部だけ消して書き直せます。複数人で作業するのに便利です。

プレゼンテーションや作図用のソフトウェアを使うと、きれいに作れますが意外と時間がかかってしまいます。ある程度フローのイメージが固まってきて、清書するときにはすごく便利です。

他の図との違い

業務フロー図の他にも設計時に作成する図があり、システムフロー図やデータフロー図などが思い浮かびます。業務フロー図は他の図より優先して作成するべきだと考えています。

作るフェーズの違い

業務フロー図は要求分析フェーズと要件定義フェーズで使う図です。システムフロー図は要件定義フェーズと基本設計フェーズに使い、データフロー図は基本設計フェーズと詳細設計フェーズに使います。つまり業務フロー図は一番最初のフェーズで作成するフロー図です。

他のフロー図を作成するとき、業務フロー図に肉付けする形で他の図を作成したほうが、結果的に効率的になる場合が多いです。

要件定義→基本設計と順番にフェーズを進めるという当たり前のことではありますが、本当に解決したい課題は何なのか理解することが大切です。

関係者の違い

業務フロー図について一番詳しい人は、現場担当者です。作図方法について一番詳しいポジションはシステムエンジニアですが、内容について詳しいわけではありません。

一方、ほかの図は内容も一番詳しい人はシステムエンジニアに変わっていきます。

現場担当者が業務内容を説明し、システムエンジニアが業務内容を理解し、新しいフローを両者で作るために作成する側面が強いフロー図です。他の図はシステムエンジニアが説明するためという側面が強くなります。

まとめ:業務フロー図がもたらす本当の価値とは

最後にもう一度、なぜ業務フロー図を書くのかを考えてみましょう。

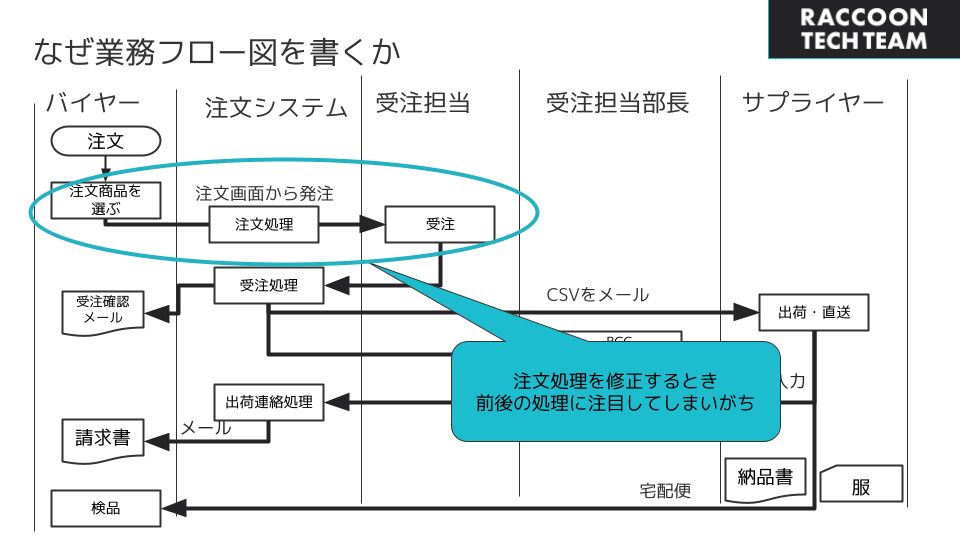

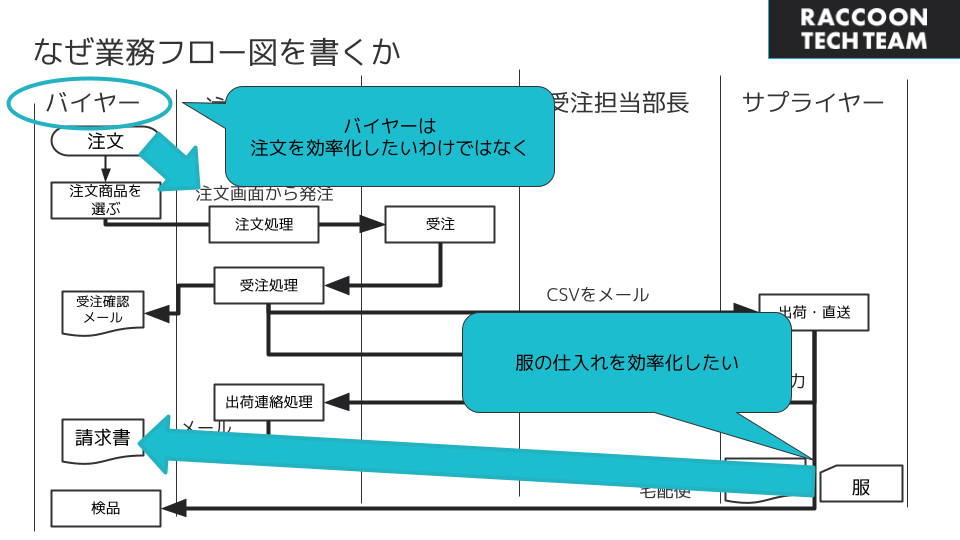

例えば、バイヤーは単に「注文画面のみを効率化」したいわけではありません。その本質的な目的は「服の仕入れ全体を効率化」することです。

業務フロー図を描いて全体を俯瞰することで、目先のタスクだけでなく、その後の工程でなぜその機能が必要なのかを理解できます。この深い理解が良いシステム設計につながるのです。

業務フロー図は、ユーザーが本当に求めていることは何かを整理するための、非常に優れたフォーマットです。アウトプットを通じて業務を深く理解し、本質的な課題解決を目指すために、ぜひ業務フロー図を活用してください。

おわりに

ラクーンホールディングスでは一緒に効率的で便利にするシステムを開発するエンジニア・デザイナーを大募集中です!

興味を持っていただいた方は是非、お話ししましょう!